看不见的危化品泄漏如何预警?

突发事故时救援车辆怎样 “一路绿灯”?

火灾中如何避开浓烟找到最优逃生路?

11月19日,由上海市应急管理局与上海人民广播电台联合打造的 “2025 上海应急・全民安全公开课” 第三课,将课堂搬进上海理工大学超大型城市智慧应急创新重点实验室,用前沿科技解码城市安全守护密码。

本期课程以 “智慧应急,城市安全的‘隐形盾牌’” 为主题,邀请上海市应急管理局专家库专家、上海理工大学智慧应急管理学院执行院长赵来军,上海理工大学智慧城市交通研究院院长赵靖,上海市应急管理局专家库专家、上海理工大学智慧应急管理学院秘书长房志明三位专家,揭秘科技如何为超大城市安全保驾护航。

科技 “慧眼”:让隐形风险 “显形”

智慧应急的核心,是让看不见的风险看得见、看得早。” 赵来军介绍,上海理工大学智慧应急管理学院是全国首家以 “智慧” 命名的应急管理学院,其创新实验室具备两大核心功能:一是作为城市安全“体检专家”,利用人工智能和大数据技术分析各类监测数据,主动发现并预警安全隐患,防患于未然;二是作为虚拟应急演练平台,通过VR眼镜等设备,让参与者在高度仿真的危险场景(如危化品泄漏、地铁火灾)中进行沉浸式、无风险的演练,提升实战能力。

针对交通领域的 “幽灵堵车”,赵靖分享了破解之道:通过智能摄像头实时监测车流波动,在拥堵苗头出现时,提前向上游车辆推送匀速行驶提示,“熨平” 减速波,从源头避免拥堵扩散。房志明则指出,消防领域的 “隐形风险” 可通过科技破解——红外热像仪看透老旧电线老化,燃气报警器捕捉无色无味的泄漏气体,“天空地” 一体化监测网覆盖森林火灾防控盲区。

智能 “提速”:为生命救援争分夺秒

危险发生时,科技成为 “时间加速器”。赵靖详解了 “救援车辆轨迹优化系统”:系统不仅规划最短路线,更能动态调整信号灯,为消防车、救护车开辟 “绿色生命通道”,“让救援车辆所到之处,一路畅通无阻”。据介绍,救护车每提前 1 分钟到达现场,急救成功率可提高 10%-15%。

在建筑应急疏散方面,房志明带来的 “智慧应急疏散系统” 颠覆传统指示灯。该系统通过摄像头和传感器实时监测火情与人群分布,动态调整逃生指引,“避开浓烟封锁的出口,为每个区域的被困者规划最优路线”,相比固定指向的传统指示灯,安全性与高效性大幅提升。

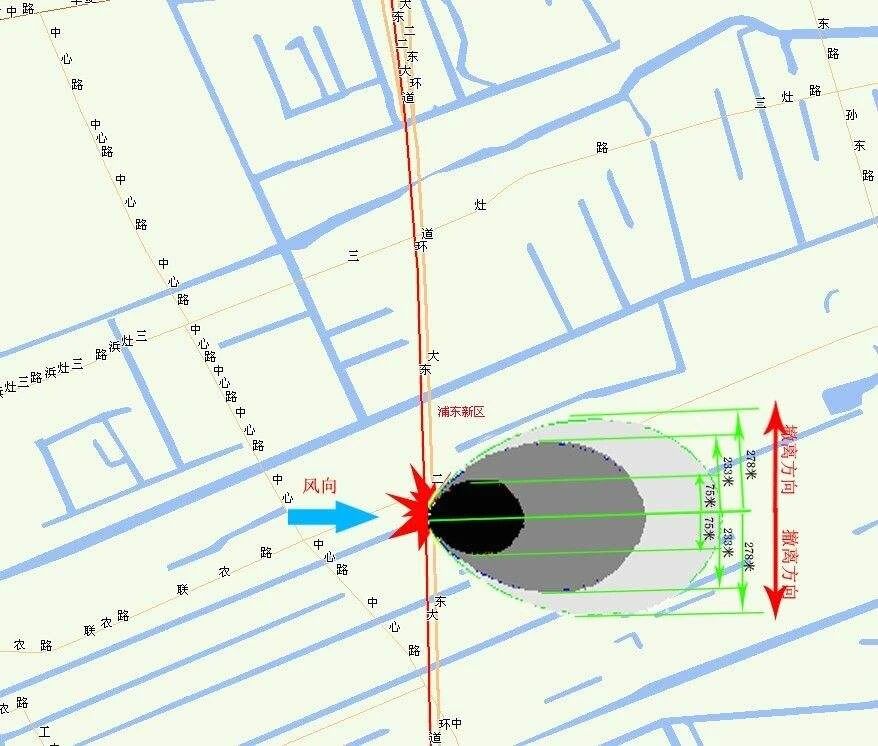

针对危化品泄漏场景,赵来军提醒市民:需根据风向精准避险,远离泄漏点并切断火源,切勿围观或使用手机,专业处置交给救援人员。

民生 “温度”:科技守护落到实处

科技的终极目标是守护每个人的安全。房志明介绍的 “多人联机突发事件推演平台”,将应急演练变成沉浸式游戏,老人孩子可在虚拟场景中学习逃生技能,系统还会给出评分和改进建议。赵靖强调,“事故影响纾解系统” 不仅疏导交通,更会提前建立 “数字防护墙”,预防二次事故,同时严守应急车道畅通,体现科技的人文关怀。

三位专家还分享了个人安全习惯:赵来军关注消防通道是否畅通,赵靖坚持 “不与大车并行、不超速赶路、不要盲目自信” 的三不原则,房志明则会下意识确认公共场所安全出口与逃生路径。他们建议市民,家庭可备应急包,出差前关闭燃气总阀,出行时保持安全车距,让安全理念融入日常。

人人讲安全,个个会应急。这堂充满科技感的公开课,让市民看到智慧应急不仅是实验室里的系统,更是融入生活的安全保障。下周三上午 9 点,“2025 上海应急・全民安全公开课” 将走进金山区安全生产体感中心,带来沉浸式安全体验,敬请关注。